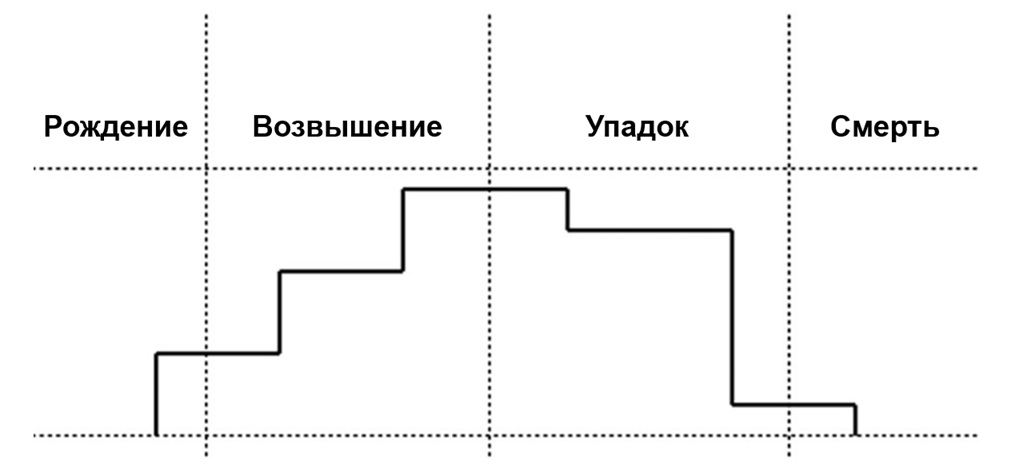

Историческая судьба любой крупной международной организации определяется многими факторами. При этом ни одна международная организация, особенно крупная, не может избежать фундаментального алгоритма жизненного цикла организационной структуры. Этот алгоритм задается исходным условием рождения; следовательно, по определению существует и финальный этап существования организации, который именуется смертью. В настоящее время исследователи, в частности американские, склонны вычленять три промежуточные стадии временной эволюции любой организационной структуры, независимо от ее размера и влияния: возвышение, расцвет и упадок [

Lester, Parnell, Carraher. PP. 341-343].

Закономерности жизненного цикла крупной международной организации

Общие теоретические представления о жизненном цикле организационных структур в полной мере применимы и к международной сфере. В самом общем виде жизненный цикл международной организации отражен на рисунке 1.

Рис. 1

Общий вид жизненного цикла международной организации

В реальных условиях как возвышение, так и упадок международных организаций происходят пошагово, в форме периодической смены сравнительно коротких периодов стабильного развития шоковыми потрясениями. При этом чередование периодов стабильности и шоковых потрясений характерно как для стадии возвышения, так и для упадка. Эта закономерность исторической эволюции международной организации отражена на рисунке 2.

Рис. 2

Реальный механизм возвышения и упадка международной организации

На графике 3 приведено схематическое изображение возвышения, упадка и бесславного конца предтечи ООН – Лиги Наций, просуществовавшей с 1920 по 1946 г.

Рис. 3.

Графическое изображение жизненного цикла Лиги Наций (1930-1946 гг.)

[Debre, Dijkstra. P. 19]

[Debre, Dijkstra. P. 19]

Почтенный возраст ООН вряд ли позволяет относить ее к числу организаций, переживающих стадию возвышения и расцвета. Скорее можно говорить о том, что она переживает стадию упадка и даже приближается к последней, финальной стадии своего существования. И наиболее верным симптомом является ситуация с финансированием деятельности как самой ООН, так и ее специализированных учреждений. По состоянию на конец 2023 г. суммарная задолженность стран-членов ООН в финансировании годового бюджета ее штаб-квартиры в Нью-Йорке, составляющего 3,6 млрд долл., достигла 800 млн долл. [

Langrand]. Весьма показательно, что из 193 государств-членов ООН только 98 оплатили полагающиеся с их стороны взносы полностью; при этом на протяжении предыдущих 10 лет от 40 до 50 государств выступали регулярными неплательщиками. Не менее показателен и тот факт, что в число «злостных» должников входили те страны, взносы которых на содержание ООН являются самыми большими: США, КНР и Япония. Такие внешне благополучные страны, как Франция, Испания, Австралия и Саудовская Аравия, также регулярно задерживают свои финансовые выплаты в бюджет штаб-квартиры ООН [

Langrand].

По мнению многих критиков ООН, ее «долголетие» объясняется бюрократической инерцией, т. е. стремлением ряда государств, особенно крупных, продлить ее существование. Главные игроки стремятся подчинить организацию своим узкокорыстным интересам, превратив ее в «неолиберальный инструмент, с помощью которого "богатые" страны эксплуатируют "бедные" государства» [

Colombatto].

В последнее время зарубежные специалисты по теории международных отношений предприняли несколько попыток выработать обобщенную теорию упадка и постепенного исчезновения международных организаций. Положения этой теории могут быть распространены и на ООН и ее специализированные учреждения [см., в частности:

Eilstrup-Sangiovanni;

Dijkstra, Debre]. В этом плане заслуживает внимания исследование профессора Кембриджского университета (Великобритания) М. Эйльструп-Санджованни, увидевшее свет в 2021 г. На основе изучения исторической судьбы 216 международных организаций, прекративших свое существование в период с 1815 по 2006 г., она вывела общую закономерность, согласно которой существует пять основных причин для их «кончины» (и соответственно пять моделей «кончины»): 1) истечение срока действия учредительного договора; 2) согласованное решение учредителей о роспуске; 3) замена или объединение с другими международными организациями; 4) истечение действия мандата на выполнение целей, которые перед ними ставились; 5) фактический самороспуск, когда бóльшая часть членов утрачивает интерес к деятельности организации и не считает для себя обязательным дальнейшее исполнение ее решений или уставных требований [

Eilstrup-Sangiovanni. What kills... P. 285].

Большое значение для исторической судьбы крупной международной организации имеет международная обстановка, в которой происходило ее создание, и последующие изменения (обстановки и самой организации), которые нередко предопределяют долгожительство. ООН была создана в результате двух исторических катаклизмов, обрушившихся на человечество в период 1929 – 1945 гг.: Великой депрессии 1930-х годов и Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. На протяжении последующих 80 лет эти факторы постепенно отошли на второй план.

Мировая экономика со второй половины 1940-х годов постепенно стала выходить на траекторию более или менее устойчивого экономического роста и развития, а новая мировая война, после создания ядерного оружия как средства сдерживания потенциальных агрессоров (кстати сказать, появившегося в один год с ООН), перестала восприниматься как неизбежный апокалиптический конец эволюции человеческой цивилизации. И даже более того, представления о том, что человечество постепенно утратило страх перед повторением судьбы Хиросимы и Нагасаки, дали импульс современным дискуссиям о возможности военных конфликтов с применением ядерного оружия [

1].

М. Эйльструп-Санджованни пришла к выводу, что в периоды геополитических катаклизмов «международные организации подвергаются сильному давлению, которое побуждает их адаптироваться», и они нередко «стремительно идут к подрыву существующих институтов» [Eilstrup-Sangiovanni. P. 306]. Однако главным фактором долгожительства крупных международных организаций, таких как ООН, является количество объединяемых ими государств и численность населения стран-членов. При прочих равных условиях, чем больше размер международной организации и численность населения стран-участников, тем большей устойчивостью она обладает. Иными словами, тем больше «число заинтересованных систем, для которых функции такой организации имеют потенциальную будущую ценность, поскольку они потратили значительные ресурсы на создание специализированных бюрократических структур для ее поддержания. Например, большинство стран открыло постоянные дипломатические миссии при таких международных организациях, как ООН, ЕС и ВТО, и создало национальные органы, которым было поручено контролировать выполнение конвенций и указов, изданных этими организациями; следовательно, на национальном уровне страны-члены стали прилагать огромные усилия для их сохранения» [

Eilstrup-Sangiovanni. What kills… P. 290-291].

В ходе мирового финансово-экономического кризиса 2007 – 2009 гг., когда в ведущих странах мира, особенно в США, на карту было поставлено существование крупнейших банков и финансово-экономических структур, государство пришло им на помощь, и они были спасены. Именно тогда в широкий общественный оборот было запущено ставшее крылатым выражение, что подобного рода структуры являются «слишком большими, чтобы позволить им обанкротиться». По мнению британского исследователя, эта характеристика в полной мере применима и к ООН.

Прогрессирующая дисфункциональность ООН

В кругу многочисленных критических оценок деятельности ООН, появившихся в США и других западных странах в XXI в., выделяются многочисленные публикации и высказывания профессора политологии Городского университета Нью-Йорка Т. Вейсса. Его критическое отношение к ООН базируется на длительном опыте сотрудничества как со штаб-квартирой организации в Нью-Йорке, так и с рядом ее специализированных учреждений. В 2009 г. он изложил свои взгляды в обширном исследовании, озаглавленном «Что не так с Организацией Объединенных Наций и как это исправить» и выпущенном издательством Кембриджского университета [

Weiss. What’s wrong…].

Согласно трактовке Т. Вейсса, не существует «единой» ООН. Эта крупнейшая организация существует в трех достаточно независимых друг от друга ипостасях.

«Первая ООН», олицетворяемая штаб-квартирой на берегу Ист-Ривер в Нью-Йорке, является форумом и местом встреч руководителей государств-членов.

«Вторая ООН» представляет собой международную бюрократию, укомплектованную чиновниками со всего мира. Наконец,

«третья ООН» представлена сравнительно большим числом специализированных учреждений и агентств, а также аналитическими центрами, активистами НПО и экспертами.

Историческая эволюция ООН к началу XXI в. породила четыре капитальные, можно сказать, почти неразрешимые проблемы.

Первая проблема проистекает из углубляющегося разрыва между Вестфальской системой, основанной на примате суверенитета государств-членов, и транснациональным характером многих проблем современного мира. В 2009 г. тогдашний генеральный секретарь ООН К. Аннан ввел в оборот крылатое выражение – «проблемы без паспортов». Он имел в виду транснациональные, или трансграничные, проблемы, такие как изменение климата в планетарных масштабах, международные миграционные потоки, пандемии, международную безопасность и ряд других, которые требуют для своего разрешения сотрудничества на местном, региональном и глобальном уровнях. Однако на практике разрыв между Вестфальской системой мироустройства и глобальными вызовами, стоящими перед человечеством, оборачивается тем, что вместо сотрудничества государств-членов ООН в решении этих проблем возникает «глобальная фрагментация» – поиски виновников их возникновения. Достаточно, например, вспомнить «знаменитое выражение президента США Д. Трампа о "китайском вирусе", направленное на очернение имиджа КНР», или серьезные дипломатические конфликты, связанные «с производством и распределением антивирусных вакцин или с экономическими мерами, введенными различными странами для борьбы с пандемией Ковид-19» [

Petrone. P. 245].

Вторая проблема обусловлена углубляющимся разрывом между богатыми странами «глобального Севера» и бедными странами «глобального Юга», порождающим растущее недоверие между этими «полюсами», олицетворяющими, с одной стороны, социально-экономическое благополучие, а с другой – социально-экономические неурядицы. В итоге «в штаб-квартирах в Нью-Йорке или Женеве доминирует политический театр», что «порождает неэффективность ООН, отвлекает ее от более важных вопросов и является препятствием для ее реформирования» [

Lundgren. P. 165].

Третья проблема проистекает из плохой координации деятельности «трех ООН». Многие специализированные учреждения и агентства фактически обрели статус автономных структур с весьма расплывчатыми функциями и «перекрывающими» друг друга в результате периодических бюрократических войн за сферы влияния мандатами. В этом плане «трехуровневую» ООН вполне можно считать современным аналогом феодальных организационных структур, вертикаль власти и полномочий которых подчинялась известной средневековой формуле: «вассал моего вассала – не мой вассал».

Наконец,

четвертая проблема тесно связана с первой и проистекает от падения качества кадрового состава служащих ООН и ее специализированных учреждений вследствие растущей политизации кадровой политики этой организации. Это приводит к «преуменьшению компетентности и преувеличению важности национального происхождения как основного критерия для набора и продвижения по службе» [

Weiss. What’s wrong… P. 109].

В целом все перечисленное проистекает из одной, главной проблемы, которая в настоящее время буквально пронизывает все сферы деятельности ООН, – «тенденции государств-членов поставить во главу угла защиту своих национальных интересов посредством либо политики и назначений, либо путем использования права вето» [

Lundgren. P. 166].

В двух последующих работах, увидевших свет в 2015 и 2018 г., Т. Вейсс дал исторический очерк функциональной эволюции ООН после ее создания в 1945 г. Он обосновал тезис, что концепция ООН в основе своей исходила из печального опыта Лиги Наций. В статье 2015 г., озаглавленной «Организация Объединенных Наций: до, во время и после 1945 года», он отметил, что политические лидеры и деятели гражданского общества англосаксонского мира (главным образом американские) «не вернулись к мышлению в логике баланса сил и национального управления как к основе следующего мирового порядка. Они думали иначе» [

Weiss. The United Nation… P. 1223]. При этом Т. Вейсс сознательно или «по наитию» использовал термин «управление», признавая, что концептуально ООН мыслилась как инструмент управления мировым порядком. По сути, в политическом сознании высшего политического руководства США

«многосторонность» (или «мультилатерализм») выступала как понятие взаимозаменяемое с «управлением». По этой причине, «хотя в принципе многосторонность предпочитают средние и малые государства, а крупные державы тяготеют к односторонности, военное происхождение Организации Объединенных Наций объясняло возросшую готовность самых могущественных стран к многостороннему сотрудничеству, при наличии подходящих для этого политических условий» [

Weiss. The United Nation… P. 1223].

В работе 2018 г., озаглавленной «Был бы мир лучше без ООН?», Т. Вейсс развил свои размышления. «Когда в конце Второй мировой войны, – подчеркнул он, – была основана Организация Объединенных Наций, она была задумана как объединительница государств и народов. Ее главной миссией было восстановление международного мира, обеспечение безопасности и продвижение человеческого развития и социального прогресса. Каждый элемент рассматривался как необходимый компонент для обеспечения послевоенного мира и процветания» [

Weiss. Would the World…]. Однако теперь все громче звучат голоса, которые задаются вопросом, зачем нам вообще нужна ООН. Причину этого Вейсс видит в следующем. С течением времени произошла утрата «веры в то, что многосторонность работает и что международное сотрудничество является важнейшим элементом для развития страны. С усилением голосов в пользу протекционизма и национализма во всем мире некоторые правительства стали преследовать свои политические цели посредством односторонних или специфических мер, а не путем совместной работы» [

Would the World…].

Как отметил Т. Вейсс, ООН – «это логичное место для проведения дискуссий по решению глобальных проблем. Глобальные проблемы требуют глобальных решений» [

Would the World…]. Но именно этого и не происходит на берегу Ист-Ривер, и вместо скоординированных действий государств-членов ООН в глобальных масштабах мир является свидетелем разрозненных и малоэффективных операций и действий со стороны теряющих свой авторитет и поглощающих финансовые ресурсы специализированных учреждений ООН.

Между тем в первой половине 1940-х годов высшее политическое руководство США, и прежде всего президент Ф. Рузвельт, руководствовались принципиально иными соображениями при определении целей и задач ООН. Эти цели и задачи мыслились как реализация двух основных направлений деятельности ООН: многосторонности и активности в социальной сфере. Т. Вейсс подчеркивает, что на начальном этапе после создания ООН упор на многосторонность «был в центре решений американского руководства». «Можно было опасаться, что последствия провала Лиги Наций взрастят, как на стероидах, гоббсовский "Левиафан". Но это не было бы решением. Многосторонность и верховенство закона вместо действий в одиночку и законов джунглей – вот что стояло тогда в планах. Этот подход не был основан на возврате к положению до 1914 г., он являлся попыткой оттолкнуться от опыта, хотя и неудачного, Лиги Наций после 1918 г.» [

Would the World…].

Предотвращение постепенного сползания мирового сообщества к новой мировой войне мыслилось тогда высшим политическим руководством США не столько через наделение ООН мощными военными возможностями по пресечению экспансионистских устремлений потенциальных агрессоров, сколько на путях социально-экономических преобразований и реформ в большинстве стран-членов – посредством «деколонизации, международного уголовного правосудия, послевоенного восстановления экономик, помощи беженцам, международного развития, регулирования экономической деятельности, публичной дипломатии, а также сельскохозяйственной и образовательной политики» [

Would the World…].

Можно высказать предположение, что нарастание дисфункций в деятельности ООН на протяжении 80 лет после ее создания проистекает от того, что с течением времени стал возрастать разрыв между первоначальными исходными целями, ради которых она создавалась, и их последующей реализацией. Фактически ООН утратила механизм постоянного соотнесения результатов своей деятельности с основополагающими программными установками, которые были положены в основу ее создания. Однако ретроспективное обращение к истокам ООН и анализ первоначального замысла создания новой глобальной международной организации обнаруживают достаточно сложную, можно даже сказать – «конспирологическую» картину. Прежде всего возникает вопрос, какая магистральная идея была заложена «отцом-основателем», а именно Ф. Рузвельтом, в ее название, в котором главную смысловую нагрузку несло прилагательное «объединенные».

Исходный замысел создания ООН: меняющаяся американская трактовка

Каждое новое поколение американских историков нередко начинает свою работу с попыток дать иную трактовку многим поворотным событиям в истории США. К числу таких событий безусловно может быть отнесена Вторая мировая война, фундаментальным образом изменившая геополитическую роль США в современном мире. Именно этот период оказался в фокусе профессиональных интересов молодого американского историка С. Вертхайма, который в 2020 г. опубликовал обширное исследование, посвященное истокам формирования стратегии глобального доминирования США в послевоенный период [

Wertheim. Tomorrow…].

Важным предметом его изысканий стал подход администрации Ф. Рузвельта к созданию новой международной организации вместо «почившей в бозе» Лиги Наций, оказавшейся неспособной предотвратить Вторую мировую войну. С. Вертхайм выявил парадокс в реакции США на начало военных действий в Европе: первоочередной проблемой, которой оказалась озабочена администрация Ф. Рузвельта, была не выработка стратегии победоносного участия США в войне, а создание всемирной организации, которая после окончания войны должна будет прийти на смену Лиге Наций. Как указывает американский историк, уже к концу 1942 г. администрация Ф. Рузвельта активно разрабатывала концепцию новой международной организации «с универсальным членством в ней всех стран и участием США». Хотя в тот период мало кто в мире всерьез задумывался о создании организации подобного рода после окончания очередного мирового катаклизма.

«Почему Соединенные Штаты решили в первую очередь создать то, что стало Организацией Объединенных Наций? – писал американский историк. –Почему выбор пал на универсальность формы, охватывающей каждое государство, независимо от того, насколько малым оно является, в противовес таким альтернативам, как свобода односторонних действий, англо-американское партнерство, альянс великих держав или отдельные региональные системы? У

дивительно, но этот вопрос остается без ответа до сих пор (Курсив мой. – В.В.)» [

Wertheim. Instrumental… P. 266].

Именно в период с 1940 по 1943 г. администрация Ф. Рузвельта была активно занята разработкой

концепции международной организации фундаментально нового типа, которая не особенно просматривалась в уставных документах ООН более позднего времени. Инструментальный характер ООН мыслился в рамках общей стратегии англосаксонского доминирования в послевоенном мире, основанной на представлении, что «Соединенные Штаты должны защищать не только все западное полушарие, но и, по сути, весь мир… В итоге сформировалось новое беспрецедентное понимание целей и задач внешней политики США: Соединенные Штаты должны обладать превосходящей военной мощью на максимально возможном пространстве земного шара» [

Wertheim. Instrumental… P. 271].

Этот подход нашел свое отражение в Атлантической хартии, которая была подписана Ф. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании У. Черчиллем 14 августа 1941 г. на военно-морской базе Арджентия (о. Ньюфаундленд). Атлантическая хартия, указывает С. Вертхайм, «знаменовала собой апогей интереса Америки к объединению с Британской империей для установления своего мирового господства» [

Wertheim. Instrumental… P. 273]. При этом американский историк выступил категорически против широко распространенного в исторической литературе тезиса о том, что Атлантическая хартия 1941 г. явилась предтечей создания ООН [

Hoopes. Brinkley. P. 40]. Как он указал в своем исследовании, «для Рузвельта хартия не имела ничего общего с этой идеей. Когда Черчилль предложил поддержать "эффективную международную организацию", Рузвельт вычеркнул эту фразу, сведя формулировку к "более широкой и постоянной системе общей безопасности". Он сказал премьер-министру, что только Америка и Британия, а не какая-то всемирная организация, могут поддерживать мир после войны» [

Wertheim. Instrumental… P. 273].

Что же побудило Ф. Рузвельта совершить разворот на 180º и даже претендовать на то, чтобы считаться «основоположником» международной организации нового типа? Причины следует искать прежде всего в неприятии Атлантической хартии американской общественностью и немалой частью политической элиты. В США по горячим следам были склонны рассматривать хартию как победу Великобритании, которая сумела навязать США трансформацию британской империи в англо-американскую империю [

Wertheim. Instrumental… P. 274]. Ф. Рузвельт тотчас дал указание проработать идею создания международной организации для нейтрализации опасений относительно того, что в августе 1941 г. США и Великобритания приняли формулу «американо-британского империализма». В итоге интенсивных экспертных проработок под эгидой Государственного департамента родилась концепция международной организации, которая не просто органически дополнила бы претензии англо-саксонского мира на мировое господство, но и

явилась бы логической формой реализации гегемонистских устремлений Америки. Вот так и произошло оформление принципиально новой внешнеполитической доктрины США, согласно которой «Соединенные Штаты должны были возглавить послевоенный мир, а всемирной организация надлежало стать основным каналом реализации их главенства» [

Wertheim. Instrumental… P. 275].

Нападение Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор 6 декабря 1941 г. явилось катализатором и последним доводом для принятии концепции, «синтезировавшей, по сути, мировое превосходство Америки в партнерстве с Британией с универсальным, по форме, объединением. Было сочтено, что любая новая организация станет красивой оболочкой того, что в действительности формирует мировой порядок: подавляющей силы принуждения, которая наготове прежде всего у Америки» [

Wertheim. Instrumental… P. 276].

Важнейшая проблема, которую в 1942 – 1943 гг. решали аналитики Государственного департамента, состояла в том, каким образом совместить централизованный контроль над деятельностью новой международной организации с максимально широким участием стран мирового сообщества в ее деятельности. Тогда и возникла идея «большой четверки», руководимой Соединенными Штатами и включающей, помимо Великобритании и СССР, либо Францию, либо Китай, – как органа, располагающего реальной властью. Причем создать такой орган надо было, «не отбрасывая малые государства». Поэтому было предложено, чтобы в нем в порядке ротации (и не имея права вето) заседали четыре-пять малых стран, представляющих разные регионы мира. Как заверял в ходе обсуждений советник Рузвельта И. Боумен, это отнюдь не противоречило главной цели создания «большой четверки», которая заключалась в том, чтобы, в отличие от «стерильной» конструкции Лиги Наций, где все решения требовали единогласия, «сохранять контроль в руках "тихой неосязаемой организации" за кулисами» [

Wertheim. Instrumental… P. 279]. Более того, для реализации этого замысла обязательно требовалось, как выразился директор Совета по международным отношениям Г.Ф. Армстронг, «привить максимально широкое чувство сопричастности» (к деятельности будущей организации) остальным странам – именно «привить», подчеркивает Вертхайм, «поскольку по существу речь шла о симуляции участия». В том же духе вполне откровенно высказывался и заместитель госсекретаря С. Уэллес [

Там же] [

2].

Подытоживая свой анализ расчетов Вашингтона, связанных с созданием ООН, американский историк пришел к твёрдому и определённому выводу, что «решение создать Организацию Объединенных Наций объяснимо только как часть, и подчиненная часть, стратегического американского стремления к глобальному политико-военному превосходству» [

Wertheim. Instrumental… P. 279]. Алгоритм функционирования новой международной организации мыслился таким образом, что «в грядущую эпоху американского лидерства Соединенные Штаты будут осуществлять контроль, но каждой стране будет дано право голоса. Малые державы будут "проветриваться" на Американском форуме, именуемом Организацией Объединенных Наций, присягая на верность новому мировому порядку, даже когда им будет разрешено выпускать пар» [

Wertheim. Instrumental… P. 281].

Как указывает С. Вертхайм, уже к 1947 г. все первоначальные расчеты и надежды аналитиков Государственного департамента, разрабатывавших исходную концепцию ООН – «видение единого открытого мира – организованного под американским руководством, с сотрудничеством великих держав и всеобщим участием – уступило место расколу холодной войны» [

Wertheim. Instrumental… P. 282]. В дальнейшем работа Совета Безопасности стала часто заходить в тупик, а Генеральная Ассамблея после быстрой деколонизации в 1950-х – 1960-х годах превратилась в антиамериканский форум, поскольку страны глобального Юга оказались в ООН большинством. «Внутри США ООН стала объектом националистических нападок и теорий заговора. Можно сделать вывод, что американское видение интернационализма времен Второй мировой войны оказалось полностью провальным» [

Wertheim. Instrumental… P. 282].

Расхождение между видением желаемого послевоенного устройства, которое администрация Ф. Рузвельта связывала с созданием ООН, и реальностью, с которой США столкнулись во внешнем мире, отказавшись от своей более чем полуторавековой стратегии изоляционизма, невольно наводит на мысль, что исходный замысел ООН, авторство которого справедливо приписывают Ф. Рузвельту, представлял собой «ящик Пандоры». На первый взгляд он казался весьма ценным «подарком», но с течением времени превратился в своего рода проклятье для американских инициаторов. В этом плане можно высказать предположение, что интерес Ф. Рузвельта к созданию ООН и его иллюзии в отношении будущей глобальной структуры проистекали в том числе из малоизвестных и редко упоминаемых аспектов мировоззрения 32-го президента США.

Ф. Рузвельт – автор идеи Объединенных Наций

Согласно официальной историографии, название новой международной организации – Организация Объединенных Наций – впервые было предложено президентом США Ф. Рузвельтом. Термин «Объединенные Нации» лег в основу Декларации Объединенных Наций, подписанной в Вашингтоне 1 января 1942 г. «большой четверкой» – США, Великобританией, СССР и Китаем [

Declaration…]. На следующий день, 2 января, Декларация была подписана представителями еще 22 стран: четырех стран Британского содружества наций – Австралии, Канады, Новой Зеландии и Южной Африки, восьми европейских – Бельгии, Чехословакии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Югославии, девяти латиноамериканских – Кубы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Сальвадора, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Никарагуа и Панамы, а также Индии.

Идея составления Декларации родилась во время встречи Ф. Рузвельта и У. Черчилля в Вашингтоне, куда британский премьер-министр прибыл после нападения Японии на Перл-Харбор 6 декабря 1941 г. Общий замысел Декларации состоял в том, чтобы логически развить идеи, заложенные Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в Атлантической хартии, подписанной ими 14 августа 1941 г. Как гласит известная легенда, название Декларации пришло Ф. Рузвельту в озарении. Он сразу ринулся в спальню Белого дома, где находился У. Черчилль, который выходил из ванной после душа, и громко «объявил: "Объединенные Нации!" Рузвельт быстро понял, что его гость был совершенно голым, и извинился. Черчилль якобы ответил: "Премьер-министру Великобритании нечего скрывать от президента Соединенных Штатов!» [

Carlin]. Возможно, пикантные обстоятельства момента сыграли свою роль в том, что британский премьер-министр, который полемизировал с американским президентом по поводу и без повода, не нашел тогда аргументов против термина, который вот уже на протяжении 80 с лишним лет является своеобразным маяком – основополагающим принципом, определяющим алгоритм позиционирования в системе современных международных отношений практически всех государств на нашей планете.

Однако вполне уместно задаться вопросом, носило ли «озарение» Ф. Рузвельта спонтанный характер или было следствием гораздо более глубоких, хотя и тщательно скрываемых пластов подсознания. И ответ на него не является столь простым, как может показаться на первый взгляд.

Малоизвестный Ф. Рузвельт

Романтически-идеалистическое представление о 32-ом президенте США в огромной мере является следствием мифологии, которая сразу же после его кончины весной 1945 г. возникла в либерально-демократических кругах США. Америка вышла из Второй мировой войны мировым гегемоном с окрепшей экономикой, и это цивилизационное достижение было сразу же приписано Ф. Рузвельту. Вместе с тем, как отмечалось в публикации либертарианского Института Мизеса, «Франклин Д. Рузвельт – самый святой президент ХХ века. Но придется смотреть далеко и широко, чтобы узнать правду о его характере и политике» [

Gordon].

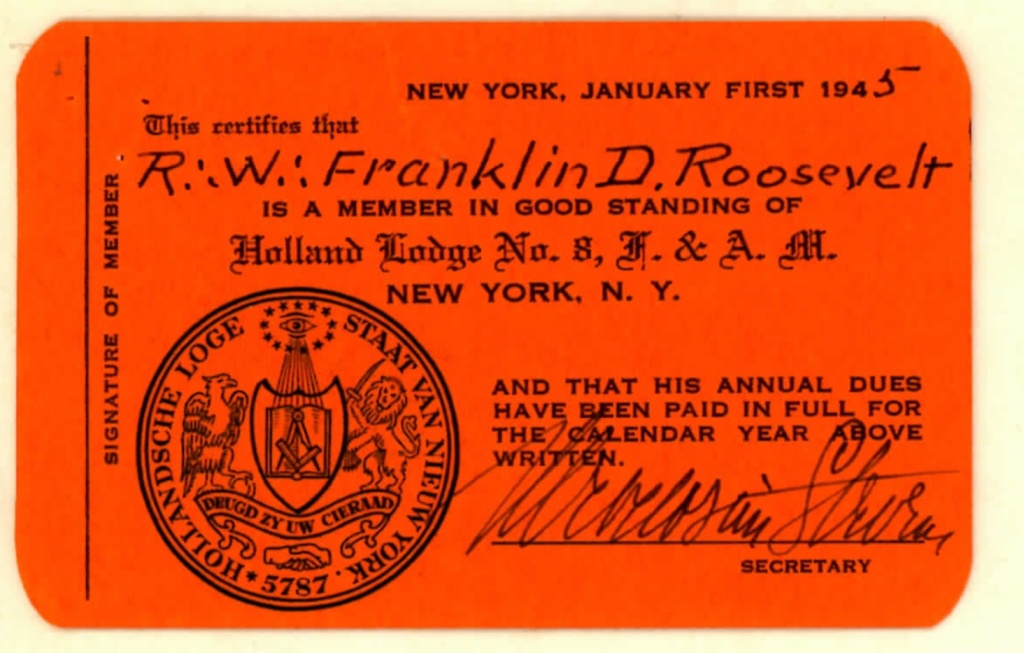

Это замечание в полной мере применимо к системе «тайных» верований Ф. Рузвельта. В его многочисленных биографиях – от самых благожелательных до беспощадно критических – практически нельзя найти упоминаний о том, что Ф. Рузвельт был масоном, причем высокой степени посвящения. Однако это документально подтвержденный факт. Показательно, что начало активной политической деятельности Ф. Рузвельта – на промежуточных выборах 1910 г. он был избран в Сенат шт. Нью-Йорк – совпало с его посвящением в масоны 10 октября в 1911 г. в ложе «Холланд № 8» в Нью-Йорке. Шесть недель спустя он был возведен в звание мастера-масона. В последующие годы будущий президент был активным масоном, и в 1929 г. был возведен в 32-ю степень посвящения Шотландского обряда в Консистории г. Олбани – столицы штата Нью-Йорк, а в 1930 г. стал служителем в храме Сайруса в том же Олбани. Помимо этого, Ф. Рузвельт был членом таких американских масонских организаций, как ложа «Гринвуд», «Высокие кедры Ливана» в г. Уорвике (шт. Нью-Йорк), Мистический орден скрытых пророков зачарованного королевства в г. Покипси (шт. Нью-Йорк). После посвящения своих сыновей в масоны в 1935 г. он сказал: «Церемонии масонства в штате Нью-Йорк, особенно эти последние обряды, в которых я принимал участие, всегда вызывают у меня желание, чтобы как можно больше американцев в каждой части нашей страны могли присоединиться к нашему братству» [

Forward with Roosevelt…].

В архивах Президентской библиотеки Ф. Рузвельта хранятся фотографии с собраний масонской ложи «Холланд № 8», в которых принимал участие американский президент, а также его удостоверения члена ложи. Согласно им, Ф. Рузвельт оставался активным членом масонской ложи на всем протяжении пребывания в должности президента США. На рисунке 4 приведена фотография его удостоверения за 1945 г., где сказано, что он полностью заплатил за этот год членские взносы.

Рис. 4

Фотография удостоверения члена масонской ложи Холланд № 8 Ф. Рузвельта за 1945 г.

Мировоззренческие параллели

Мировоззренческие параллели

Известно, что масоны считали себя в первую очередь «гражданами мира» и только потом – гражданами своей страны. Фактически они всегда были космополитами, которые, как писал исследователь немецкого масонства С.-Л. Хоффманн, ныне профессор Калифорнийского университета в Беркли, общались на понятном только им «языке морального и политического равенства, состоящем из дополитических метафор

единого родства,

единого братства,

единого мира» [

Hoffmann. P. 259]. Масонские ложи представляли «собой классические институты, где культивировался моральный универсализм» [

Hoffmann. P. 263]. Однако, «как только язык морального универсализма используется для конкретных политических целей внутри общества, основанные на морали универсальные притязания создают новые границы и иерархии» [

Hoffmann. P. 263]. Масонство всегда было организацией с международным, даже наднациональным кредо, считавшей себя, по выражению крупного немецкого философа и историка Р. Козеллека, «моральным Интернационалом». Исповедуемый масонами космополитизм «предполагал не только конечную Утопию объединения всего человечества в высшем сообществе, но и формирование соответствующей личности, преодоление социальных, религиозных и политических различий посредством индивидуального совершенствования» [

Hoffmann. P. 266-267].

Фундаментальной организационной особенностью масонских лож была секретность, о важности которой писали многие исследователи XVIII в. Секретность не только создавала «внутреннее пространство в рамках ложи, в котором были возможны общение и дружба между ее членами», но и «позволяла масонам оставить за дверями ложи тревожную реальность» [

Hoffmann. P. 267]. Таким образом, секретность играла ключевую роль в формировании членов ложи как носителей двойного сознания, поскольку она «трансформировала масонские представления о религиозности, братстве и моральности в тайное "знание", которое не дано постичь непосвященным» [

Hoffmann. P. 268]. В итоге, подчеркивает С.-Л. Хоффманн, отличительной чертой мировоззрения масонов, особенно высоких ступеней посвящения, было парадоксальное сочетание «внутреннего эгалитаризма и элитарности по отношению к внешнему окружению», а воображаемое ими будущее общество имело явно утопические черты [

Там же].

Нельзя отделаться от впечатления, что общая концепция ООН, разработанная под эгидой Государственного департамента США по указанию Ф. Рузвельта, вполне соответствовала мыслеобразу такого типа: форум всех государств мира, имеющих равные права, во главе с «элитным» ареопагом из пяти постоянных членов Совета Безопасности, обладающих право вето, – и все это должно было быть объединено едиными интересами и заботой о всеобщем мире и процветании, а одновременно обеспечивать исключительное главенство Америки.

Попутно заметим, что американские масонские ложи были очень близки по духу немецким ложам, с которыми их объединяло морализаторство протестантизма. Ф. Рузвельт был прихожанином Протестантской епископальной церкви в Соединенных Штатах Америки. Моральный универсализм Ф. Рузвельта с особой силой проявился в документе, вошедшем в исторические анналы как его политическое завещание американскому народу. Утром 12 апреля 1945 г., незадолго до своей кончины, он составил радиообращение к членам Демократической партии, с которым собирался выступить 13 апреля, в день рождения Т. Джефферсона, основателя Демократической партии и автора Декларации независимости. Главная мысль обращения была заключена в следующем: «Если цивилизация хочет выжить, мы должны культивировать науку человеческих взаимоотношений — способность всех народов, больших и малых, мирно жить вместе и работать вместе в едином мире» [

Franklin D. Roosevelt's last… P. 2]

В 1935 г. президент США Ф. Рузвельт лично утвердил новый рисунок банкноты Федеральной резервной системы стоимостью один доллар. На оборотной стороне банкноты в левой части помещено изображение оборотной стороны Большой печати США – главной государственной эмблемы для подтверждения подлинности официальных документов федерального правительства, используемой с 1782 г. В центре изображения помещена усеченная пирамида, вершину которой венчает «всевидящий» глаз в треугольнике – «Око Провидения», один из главных символов масонства. Надпись Annuit Cœptis означает «Наши начинания благословенны». Фраза, расположенная на свитке под пирамидой, гласит: Novus Ordo Seclorum – «Новый порядок на века» (рисунок 5).

Рис. 5

Оборотная сторона Большой печати США

***

После Второй мировой войны словосочетание «новый мировой порядок» постепенно стало синонимом мирового правительства, ибо управление глобальными политическими и социально-экономическими процессами априори предполагает наличие упорядоченных структур. Глобальное же управление отождествлялось после завершения холодной войны с главенством Запада и неолиберальным мировым проектом. Однако с наступлением XXI в. все больше специалистов по международным проблемам указывают, что упорядоченность является «ложной характеристикой реальной основы либерального мирового правового порядка» [

Kelsall. P.730], а реальность современных международных отношений более адекватно отражают теории хаоса и неупорядоченности [См., в частности:

De Castro, Zhang]. В рамках этих теорий ряд авторов, предлагая критический пересмотр либерального международного правопорядка, прежде всего его неолиберальных новаций, даже называют такой пересмотр «разупорядочиванием». «Разупорядочивание международного права, – пишет, например, М. Келсалл, – можно определить как попытку интегрировать в международное право нелиберальные и преимущественно незападные нормы, условности и принципы, отобранные с учетом множественности пространственных порядков, существующих во времени» [

Kelsall. P.732].

В контексте дихотомии

мировой порядок – мировой хаос/ беспорядок становится понятной борьба, которая идет сегодня в США между сторонниками сохранения членства в ООН и противниками дальнейшего американского участия в этой «изжившей» себя международной организации, как не соответствующей новым реалиям геополитической расстановки сил в XXI в. Для сторонников пребывания США в ООН меняющаяся расстановка геополитических и геоэкономических сил большого значения не имеет, ибо они всегда «по умолчанию» считали ООН прообразом мирового правительства, штаб-квартира которого уже находится в США. В их представлении «кончина» ООН лишит США и коллективный Запад уже наработанной за три четверти века инфраструктуры глобального управления мировыми процессами. Иной же организационной структуры, которая могла бы с течением времени сыграть роль мирового правительства, не существует, ее контуры даже не просматриваются.

Противники дальнейшего пребывания США в ООН, да и самого существования этой организации, по всей видимости, никогда не понимали исходного замысла ее создания. В этом плане они являются «реалистами» в трактовке системы международных отношений и ее современного состояния, не без основания считая, что в условиях планетарной «анархии» мировое господство США должно опираться на грубую имперскую силу. В понимании противников ООН само существование этой международной организации является своего рода иллюзией, которая пагубно влияет на реализацию их планов жить не по нормам международного права, закрепленным в Уставе ООН, а по «понятиям» и двойным или даже тройным стандартам. Поэтому можно предположить, что в обозримом будущем борьба между консервативными американскими националистами и либеральными неоглобалистами будет иметь тенденцию к заметному обострению*.

*В основу статьи положено выступление автора на международном научном форуме «Ялтинско-Потсдамская система международных отношений и вызовы современности. К 80-й годовщине Крымской мирной конференции», состоявшегося 24 февраля 2025 г. Соорганизаторами мероприятия выступили Фонд исторической перспективы и Российское историческое общество.

Примечания

1. См., в частности: Караганов С. Тяжкое, но необходимое решение. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы // Россия в глобальной политике. 13.06.2023. – URL: globalaffairs.ru/articles/tyazhkoe-no-neobhodimoe-reshenie/ (дата обращения: 12.04.2025).

2. С. Вертхайм цитирует и опирается на записи заседаний подкомитетов секретного консультативного Комитета по послевоенной внешней политике (Advisory Committee on Postwar Foreign Policy), созданного 12 февраля 1942 г. под эгидой Государственного департамента США при активнейшем участии Совета по международным отношениям и интенсивно работавшем до 1943 г.

Литература

Carlin D. Roosevelt, Churchill And The Creation Of The United Nations // The Franklin Delano Roosevelt Foundation. 18.09.2019. – URL: fdrfoundation.org/roosevelt-churchill-and-the-creation-of-the-united-nations/ (date of access: 12.04.2025).

Colombatto E. The future of international organizations // GIS Dossiers. 29.03.2022. – URL: gisreportsonline.com/ (date of access: 12.04.2025).

De Castro D., Zhang X. Chaos Paradigm in International Law: Embracing Non-Linearity in an Anarchical World // Qeios. 30.10.2024. – URL: doi.org/10.32388/D9OVA8.

Debre M., Dijkstra H. Are international organisations in decline? An absolute and relative perspective on institutional change // Global Policy. February 2023. Pp. 16-30. – DOI: 10.1111/1758-5899.13170.

Declaration by United Nations // United Nations. The Yearbook of the United States. – URL: un.org/en/yearbook/article/when-was-term-united-nations-first-used (date of access: 12.04.2025).

Dijkstra H., Debre M. The Death of Major International Organizations: When Institutional Stickiness is not Enough // Global Studies Quarterly. October 2022. Pp 1-13. – DOI:10.1093/isagsq/ksac048.

Eilstrup-Sangiovanni M. Death of international organizations. The organizational ecology of intergovernmental organizations, 1815–2015 // Review of International Organizations. April 2020. Pp. 339-370. – DOI: doi.org/10.1007/s11558-018-9340-5.

Eilstrup-Sangiovanni M. What kills international organisations? When and why international organisations terminate // European Journal of International Relations. March 2021. Pp. 281-310. – DOI: 10.1177/1354066120932976.

Forward with Roosevelt. Found in the Archives // Franklin D. Roosevelt. Presidential Library and Museum. 08.09.2011. – URL: fdr.blogs.archives.gov/2011/09/08/found-in-the-archives-12/ (date of access: 12.04.2025).

Franklin D. Roosevelt's last message to the American people. [n. p. 1945] // Library of Congress. – URL: loc.gov/resource/rbpe.24204300. (date of access: 12.04.2025).

Gordon D. The Roosevelt Myth, by John Flynn. Mises Review // Mises Institute. 01.04.1999. – URL: mises.org/library/book/roosevelt-myth.(date of access: 12.04.2025).

Hoffmann St.-L. Nationalism and the Quest for Moral Universalism: German Freemasonry, 1860-1914. // Mechanics of Internationalism, Culture, Sosiety and Politics from the 1840s to the First World War. London. 2001. Pp. 259-284.

Hoopes T., Brinkley D. FDR and the Creation of the U.N. // New Haven: Yale University Press. 1997._

Kelsall M. Disordering International Law // The European Journal of International Law. 2022. №. 3. Pp. 729-759. – URL: doi.org/10.1093/ejil/chac054 (date of access: 12.04.2025).

Langrand M. Behind the UN liquidity crunch, a multilateral system in crisis? // Geneva Solutions. 14.02.2025. – URL: genevasolutions.news/global-news/behind-the-un-liquidity-crunch-a-multilateral-system-in-crisis. (date of access: 12.04.2025).

Lester D., Parnell J., Carraher Sh. Organizational Life-Cycle // The International Journal of Organizational Analysis. April 2003. Pp. 339-354. – URL: DOI: 10.1108/eb028979 (date of access: 12.04.2025).

Lundgren M. What's Wrong with the United Nations and How to Fix It // Forum for Development Studies. September 2024. Pp. 165-167. – URL: doi.org/10.1080/08039410.2014.858856 (date of access: 12.04.2025).

Petrone F. The future of global governance after the pandemic crisis: what challenges will the BRICS face? // International Politics. April 2022. Pp. 244-259. – URL: //doi.org/10.1057/s41311-021-00301-8 .(date of access: 12.04.2025).

Weiss Th. The United Nations: before, during and after 1945 // International Affairs. November 2015. Pp. 1221-1235. – URL: jstor.org/stable/24539049 (date of access: 12.04.2025).

Weiss Th. What’s Wrong with the United Nations and How to Fix It. Cambridge. 2009.

Weiss Th. Would the World Be Better Without the UN? Cambridge. 2018.

Wertheim St. Instrumental Internationalism: The American Origins of the United Nations, 1940–43 // Journal of Contemporary History. April 2019. P. 265-283. – URL: DOI: 10.1177/0022009419826661 (date of access: 12.04.2025).

Wertheim St. Tomorrow, the World: The Birth of U.S. Global Supremacy. Cambridge. 2020.

Would the World Be Better Without the UN? with Thomas G. Weiss // Carnegie Council for Ethics in International Affairs. 18.06. 2018. – URL: carnegiecouncil.org/media/series/39/20180612-would-the-world-be-better-without-the-un-thomas-g-weiss (date of access: 12.04.2025).

Читайте также на нашем портале:

«Перейти Рубикон: администрация Д. Трампа и ООН» Наталья Травкина

«К новой модели глобального управления с китайской спецификой?» Марина Ткаченко

«Циклические закономерности процессов глобализации» Наталья Травкина, Владимир Васильев

««Саммиты за демократию» и крах американских иллюзий о либерально-демократическом переустройстве мира. Часть 1» Наталья Травкина, Владимир Васильев

««Саммиты за демократию» и крах американских иллюзий о либерально-демократическом переустройстве мира. Часть 2» Наталья Травкина, Владимир Васильев