Путь Китая к самодостаточности через модернизацию и идеологию

Вплоть до прихода к власти Си Цзиньпина китайская модель экономического развития строилась на основе модернизации по американскому образцу, будучи тесно интегрированной с США и Японией. К 1978 г. доля ВВП Китая в мировой экономике составляла лишь 4,9%. Начавшаяся в 1978 г. «политика реформ и открытости» привела к тому, что с 1978 г. по 2018 гг. ВВП КНР вырос в 55 раз, а доля в мировой экономике увеличилась до 18,2% [Вавилов. С. 22]. В среднем в указанный период ВВП Китая рос на 9,5% в год, а в отдельные годы достигал значения свыше 15%.

Исходя из количественных показателей экономического роста, можно констатировать впечатляющие достижения Китая, ставшие реальностью благодаря политике реформ и открытости и не дающие повода усомниться в правильности выбора пути развития в далеком 1978 г. Вместе с тем существуют менее очевидные вещи, которые свидетельствуют, что в жертву беспрецедентным темпам экономического роста было фактически принесено качество развития.

Известный китайский экономист Цай Фан отмечает, что «в течение длительного времени поддержание высоких темпов роста находилось в противоречии с относительной ограниченностью ресурсов и бережным отношением к окружающей среде» [Цай. С. 59]. Другим негативным следствием погони за высоким ВВП стало «отстающее положение» социального развития, когда «в сфере предоставления социальных услуг и создания механизмов социальной защиты роль правительства не столь сильна, как в содействии экономическому развитию» [Там же. С. 61-62]. Сделав Китаю «прививку» рыночной экономики, США в условиях нарастающих противоречий между Китаем и СССР поставили страну в зависимость от западных иностранных инвестиций и технологий. Кроме того, Китай, имея преимущество в виде «демографического дивиденда», связанного с использованием многочисленной дешевой рабочей силы, долгие годы фактически «работал на чужой карман», получая мизерную часть от создаваемой добавленной стоимости и передавая большую часть прибыли крупнейшим американским и европейским транснациональным компаниям. Сформированные посредством экспорта валютные резервы в основном инвестировались в высокорисковый государственный долг США. Результатом применения подобной модели экономического развития стала глубокая взаимозависимость Китая и стран Запада (особенно США), что на фоне кризисных явлений в мировой экономике создало существенные риски для китайской экономики и привело фактически к состоянию «новой нормальности», потребовавшей пересмотра концептуальных основ экономической политики Китая [1].

Прорывной для Китая стала концепция научно обоснованного развития, предложенная Ху Цзиньтао в 2003 г., где в центре оказался человек, а решение социальных и экологических проблем должно было стать не менее значимым, чем следование экономическим реформам и политике открытости. Кроме того, именно Ху Цзиньтао впервые обозначил ключевые условия самодостаточности, связанные с развитием собственных технологий, торговых брендов и стимулированием внутреннего спроса. Эксперты американского Совета международных отношений считают, что в период правления председателя Ху впервые был брошен вызов так называемым «международным нормам» [China’s Approach…].

Ситуация неподконтрольности Западу, а также идеологического и политического разрыва с ним еще более усилилась с приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 г. В ходе XVIII съезда Коммунистической партии Китая (КПК) (на котором Си Цзиньпин был утвержден генеральным секретарем) прозвучала новая концепция – «система сердцевинных ценностей социализма», в рамках которой были четко обозначены различия между национальной китайской культурой и западной «буржуазной» культурой. Си Цзиньпин считал, что в деле «великого возрождения нации» Китай должен следовать собственным путем, создавая «могучее, демократическое, цивилизованное и модернизированное социалистическое государство» с учетом «пяти аспектов строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху». В целом с приходом к власти Си Цзиньпина мейнстримом в идеологии КПК и связанной с ней экономической политики стала тема развития (если быть точнее, «продвижения высококачественного развития»), обусловленная принятием ситуации замедления темпов экономического роста и стремлением к поиску его внутренних источников.

Результатом переосмысления теории и практики развития стали сформулированные Си Цзиньпином пять «новых концепций развития», которые «прояснили руководящие принципы модернизации и строительства Китая» [Борох. С. 195].

В ходе XIX съезда КПК (октябрь 2017) были систематизированы идеи Си Цзиньпина о строительстве социалистической рыночной экономики за истекшие пять лет его правления, а также определены ключевые проблемы, которые нужно поэтапно решать. Залогом преодоления зависимости от Запада, несмотря на стремление к продолжению политики открытости, стало твердое намерение председателя Си построить общество среднего достатка, что стимулировало бы рост внутреннего спроса, сократив разрыв в уровне развития города, села и регионов. Здесь очевидно стремление к реализации «двойной циркуляции», подразумевающей сбалансированное использование источников внешнего и внутреннего роста на пути к достижению самодостаточности экономики.

Ключевым инструментом построения суверенного и самодостаточного государства должна была стать технологическая независимость и превращение Китая в донора инноваций мирового уровня. Как отмечает российский китаист О.Н.Борох, в учебном пособии, подготовленном Отделом пропаганды ЦК КПК и Государственным комитетом по делам развития и реформ (ГКРР) в 2022 г., подчеркивается, что «важно не упустить шанс повысить способность Китая к собственным научно-техническим инновациям, поскольку иностранцы способны “задушить” страну, не овладевшую ключевыми технологиями» [Борох. С. 195]. Выдвижение в качестве «первой движущей силы» инноваций и связанных с ними ключевых технологий стало, с одной стороны, ответом на возможные ограничения со стороны Запада и выдавливание Китая из действующих цепочек поставок, а с другой – основой высококачественного развития.

В октябре 2022 г. в ходе XX съезда КПК окончательно было утверждено главенство идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Ядром проводимой политики в деле «возрождения китайской нации» была названа социалистическая модернизация в пяти аспектах, основанная на следовании концепции развития. В докладе председателя Си заявлено о необходимости достижения «главных целей и задач»: «добиться новых прорывов в высококачественном развитии экономики, значительно повысить независимость и укрепить собственный потенциал в области науки и техники, достичь серьезных сдвигов в формировании новой архитектоники развития и создании современной экономической системы» [Си Цзиньпин… С. 23]. (Практически то же он повторил в 2024 г. в своей статье о высококачественном развитии [2]). Исходя из сложности международной обстановки, Си Цзиньпин в своем докладе уделил много внимания вопросам поддержания национальной безопасности и ее всестороннему обеспечению, в том числе обеспечению «безопасности ключевых цепочек производства и поставок».

Одним из ключевых аспектов развития Китая при Си Цзиньпине стала попытка создания независимой китайской экономической науки, представляющей симбиоз успехов китайских экономических реформ в практической плоскости и традиционной китайской культуры и истории в теоретическом преломлении. Разработанные в этот период экономические идеи заложили фундамент для переосмысления как советской, так и современной западной экономической науки. Это, с одной стороны, в еще большей степени стимулирует идеологический отрыв Китая от стран Запада в части проведения экономической политики, а с другой стороны – с учетом положительного опыта китайской экономики – делает постулаты нарождающейся политэкономии социализма с китайской спецификой привлекательными для других развивающихся стран. Последнее не может не вызывать беспокойства на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах.

Стремление властей Китая к обеспечению внутренней стабильности неизбежно связано с задачей достижения мира и развития во всем мире. Поэтому китайские принципы мироустройства рассматриваются в Пекине как своего рода нарративы, которые можно распространить на все мировое сообщество, продвигая создание «сообщества единой судьбы человечества» в качестве продолжения выдающегося опыта китайской модернизации.

Влияние Китая на систему глобального управления. Что Китай может предложить миру?

Приход к власти Си Цзиньпина ознаменовал постепенный переход к новой эпохе, где ЦК КПК, ядром которого является сам генеральный секретарь и председатель КНР, придерживается дипломатии мировой державы с китайской спецификой, предлагает содействовать построению нового типа международных отношений, ратует за такие общие ценности человечества, как мир, развитие, беспристрастность, справедливость, демократия и свобода, при этом отвергая протекционизм и унилатерализм.

По сути, выдвинутая Китаем концепция «сообщество единой судьбы человечества» является логическим продолжением известных «пяти принципов мирного сосуществования», которые были впервые сформулированы 70 лет назад, в индийско-китайском соглашении 1954 г. В рамках действующей концепции Китай продвигает «новую практику в области развития и безопасности». Си Цзиньпин подчеркивает, что «сообщество единой судьбы человечества» предусматривает «равноправную и упорядоченную многополярность и общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, открывает новые перспективы мира и стабильности, обеспечивает процветание и развитие народов всех стран» [Сообщество единой судьбы…]. По мнению Си Цзиньпина, ведущая роль в создании сообщества единой судьбы человечества должна принадлежать странам Глобального Юга.

Китай выступает за основанное на общем росте глобальное управление посредством обсуждения и сотрудничества. В докладе, подготовленном совместно Аналитическим центром информационного агентства Синьхуа New China Research и Институтом по изучению партийной истории и документации при ЦК КПК летом 2024 г., отмечается, что «Китай активно участвует, содействует и объединяет усилия с другими странами в продвижении реформы и развития системы глобального управления в стремлении сделать международный порядок более справедливым и равноправным» [3].

Глава Академии макроэкономических исследований при ГКРР КНР Хуан Ханьцюань заявил, что «благодаря развитию производительных сил нового качества Китай, будучи второй по величине экономикой мира, обеспечит новые спрос и предложение, предоставит другим странам и транснациональным корпорациям более широкие рыночные и инвестиционные возможности, будет способствовать мировому экономическому росту» [4].

Китайское руководство открыто заявляет, что «китайская модернизация создала новую форму человеческой цивилизации», которая превосходит «практику модернизации по западному образцу» и «является совершенно новым выбором для огромного числа развивающихся стран». Мощные финансово-экономические кризисы последних двух десятилетий породили сомнения в правильности доминирования принципов западной «экономики» основанной на краткосрочных целях и слепом доверии рынку, в то время как большинство стран нуждаются в системном планировании будущего, где учтены разнообразные факторы их экономического развития и национальная специфика. Китайская модель экономического развития в этом контексте является образцом, достойным для изучения другими странами.

Последовавшие дальнейшие обсуждения китайской модернизации на форумах различного уровня еще больше способствовали распространению в международном сообществе мнения, что «новая модель человеческой цивилизации», предлагаемая Китаем, имеет глобальное значение и способна дать ответы, что делать в условиях нарастающих вызовов. В Пекине убеждены, что сильный Китай является благоприятным фактором для всех стран, которые с ним взаимодействуют.

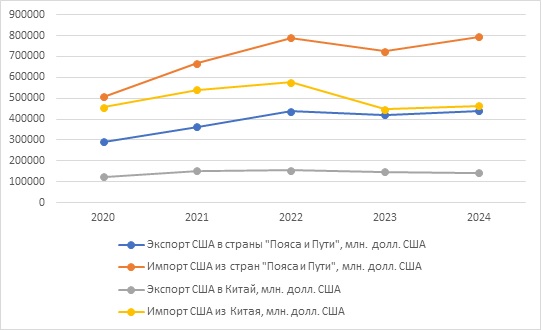

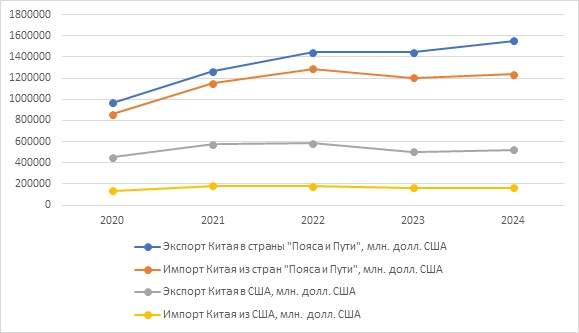

«Мягкая сила» Китая фактически бросает вызов существующей парадигме экономического развития, постепенно разрушая – как в практическом, так и в идеологическом плане – сложившиеся постколониальные институты помощи развитию со стороны развитых стран. Важнейшим проектом противодействия западному влиянию в развивающемся мире является «Пояс и путь», который, по мнению китаиста Н.Н. Вавилова, напоминает прообраз «китайского ООН» [Вавилов. С. 139]. Заключенные в рамках проекта соглашения с более чем 140 странами создают предпосылки для создания своего рода Pax China – как общности, основанной на инфраструктурной и цифровой взаимосвязанности стран «Пояса и пути» – и гарантируют стабильное развитие и процветание Китая и сотрудничающих с ним стран. Рост китайского влияния – как в развивающемся мире, так и, отчасти, в ареале развитых стран – очевиден при сравнении основных показателей взаимной торговли Китая и США со странами, входящими в инициативу «Пояс и путь».

В период с 2020 по 2024 г., в соответствии с данными International Trade Center (Trade Map), имело место доминирование Китая как в экспорте, так и в импорте остальных стран «Пояса и пути» над аналогичными показателями их торгового обмена с США (рис. 1, 2). К 2024 г. стоимостной объем экспорта Китая в страны «Пояса и пути» превысил аналогичный показатель США в 3,5 раза, демонстрируя положительную динамику в пользу Китая. В импорте значение китайского показателя больше аналогичного американского в 1,5 раза; хотя последний в 2023 г. продемонстрировал растущий тренд, что, вероятно, произошло на фоне сокращения импорта в США из Китая. При этом совокупный стоимостной товарооборот Китая со странами «Пояса и пути» выше аналогичного показателя США почти в 2,3 раза [Trade Map…].

В целом динамика двусторонней торговли США и Китая в условиях взаимных торговых ограничений и продолжающегося «размежевания» китайской и американской экономики вошла в состояние длительного спада и, вероятно, последующей стагнации. Очевидно, что обе стороны будут пытаться компенсировать недопоставки ключевых товаров, сырья и технологий за счет укрепления связей с традиционными и новыми партнерами, в том числе являющимися членами инициативы «Пояс и Путь». Пока Китаю это удается делать более эффективно, чем США.

Рис. 1. Стоимостной объем экспортно-импортных операций США с Китаем и странами «Пояса и пути» (без Китая), млн долл. США.

Рис. 2. Стоимостной объем экспортно-импортных операций Китая с США и остальными странами «Пояса и пути», млн долл. США.

Последние статистические данные на портале «Пояс и Путь», который функционирует под эгидой Государственного комитета по делам развития и реформ КНР и Информационного агентства Синьхуа, указывают на достижение Китаем уже в январе – феврале 2025 г. уровня товарооборота со странами-участницами инициативы «Пояс и путь», равного 462,775 млрд долл. США (при росте экспорта на 1,3%, до 259,819 млрд долл. США, и снижении импорта на 6,1%, до 202,956 млрд долл. США) [5], что свидетельствует о сохраняющейся стабильной положительной динамике внешней торговли с указанными странами в сравнении с аналогичными показателями 2024 г. и дает повод для оптимистичного прогноза на 2025 г.

Рост китайского влияния в мире подвергается оценке со стороны независимых исследователей и ряда неправительственных организаций, часть которых находятся в явной оппозиции китайскому правительству и финансируются на средства западных фондов.

Наиболее известным является «индекс Китая» – глобальный сетевой проект China In The World (CITW), реализуемый некоммерческой организацией Doublethink Lab, которая базируется в Тайбэе (Тайвань) и официально спонсируется Государственным Департаментом США (305 тыс.долл. в 2024 г. [6]). Указанный индекс основывается на экспертных оценках участвующих в проекте региональных партнеров. В период с января 2022 г. по октябрь 2024 г. динамика влияния КНР оценивалась ими в 98 странах в следующих 9 областях: академическая среда, внутренняя политика, экономика, внешняя политика, правоохранительные органы, СМИ, армия, общество и технологии.

Значения сводного индекса по всем этим областям показывают, что в первую десятку стран (по степени влияния там Китая) входят преимущественно азиатские и африканские государства, демонстрирующие разнонаправленную динамику относительно предыдущего периода исследования: возглавляют десятку Пакистан, Камбоджа, Сингапур (все три страны без изменений позиции в рейтинге), Нигерия (рост на 10 позиций), Таиланд (снижение на 1 позицию), Зимбабве (впервые участвовал в исследовании), Индонезия (рост на 9 позиций), Чили (рост на 22 позиции), Алжир (впервые участвовал в исследовании), Южно-Африканская Республика (сокращение на 5 позиций). Большинство всех 98 стран демонстрируют растущую динамику влияния Китая на их развитие в большинстве областей, а в тех странах, где это влияние оценивалось впервые, сразу был зафиксирован его высокий уровень. Интересно, что некоторые страны Запада (в основном входящие в альянс «Пять глаз») достаточно высоко находятся в рейтинге влияния на них Китая и тоже демонстрируют разнонаправленную динамику: Австралия – 16-е место (сокращение на 4 позиции), Канада – 19-е (рост на 18 позиций), Великобритания – 23-е (рост на 4 позиции). И даже США находятся в первой половине списка, занимая 38-е место, хотя наблюдается падение на 17 позиций по сравнению с предыдущим периодом исследования [China Index…].

Вместе с тем результаты исследования в рамках проекта China In The World, с учетом источников его финансирования, довольно сложно верифицировать, что не дает возможности вполне полагаться на их достоверность.

Американское издание Axios, основываясь на данных Атлантического совета и взяв за отсчет три рубежных года (1980, 2000, 2020), опубликовало карту расширения преобладающего влияния Китая в мире, которая демонстрирует впечатляющие масштабы его распространения. Если в 1980 г. Китай опережал все остальные страны по влиянию только в Албании, то к 2020 г. он стал наиболее влиятельной силой в 34 странах (США доминировали в 50 странах), при этом далеко не полностью реализовав свой потенциал. Согласно выводу экспертов Атлантического совета, степени влияния США и Китая примерно равны в целом ряде государств АТР и Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Малайзию, Таиланд и Вьетнам). Это, по всей видимости, предполагает наиболее ожесточенную борьбу интересов двух крупнейших держав именно в данном регионе [Lawler].

Американский Совет по международным отношениям, признавая рост мощи Китая и его международного влияния, видит в этом угрозу существующему международному порядку, поскольку стратегия КНР нацелена, в его понимании, на создание альтернативной системы глобального управления, основанной на «обширном государственном контроле над политикой и обществом, а также сочетании рыночных практик и этатизма в главных секторах экономики» [China’s Approach…]. Инструментами поддержки новой системы глобального управления со стороны Китая, по мнению экспертов Совета по международным отношениям, является усиливающееся военное присутствие в регионе и помощь развитию. Добавляют веса Китаю на международной арене создание Шанхайской организации сотрудничества, инициатива «Пояс и Путь», усиливающееся влияние в международных организациях, а также попытки лидировать в глобальном управлении интернетом. При этом налицо ослабление роли США в установлении международных правил, что крайне болезненно воспринимается западными институтами влияния. Совет по международным отношениям признает, что в будущем Китай, при условии экономического роста, станет доминировать во многих «старых» многосторонних институтах и усилит «новые» институты, созданные при его непосредственном участии. Это может способствовать лучшему учету потребностей развивающихся стран [China’s Approach…]. Однако желательно, отмечают американские эксперты, чтобы это происходило в рамках существующих норм глобального управления, а не путем продвижения альтернативных ценностных и правовых ориентиров, которые могут привести к расколу международного сообщества.

Подводя итог разным оценкам текущего доминирования Китая в системе глобального управления и возможностям реализации его потенциала в будущем, попытаемся ответить на ряд вопросов. Какие китайские принципы мироустройства могут стать основой долгосрочного сотрудничества Китая с развивающимися странами? Что привлекает эти страны в глобальной модели управления с китайской спецификой? В чем отличие последней от западной (в большой степени американской) модели глобального управления?

Можно выделить следующие принципы мироустройства, продвигаемые Китаем:

1. Совместное сотрудничество и развитие, основанные на «подлинном мультилатерализме» в противовес одностороннему принятию решений и блоковости, создающим несправедливую конкуренцию и увеличение доходов одних стран за счет обнищания других.

2. Поддержка суверенитета, признание равноправия всех стран и «права народов выбирать собственный путь развития и социальный строй» – против гегемонизма и политики силы, «вмешательства в дела других стран и применения двойных стандартов».

3. Поддержка либерализации и открытости национальных экономик, устранение протекционизма, «разъединения» и «разрыва цепочек поставок», противодействие односторонним санкциям, экономическому давлению, отказу следовать нормам международного права, заморозке торговых споров, дискредитации международных организаций и институтов развития. Си Цзиньпин неоднократно указывал на соблюдение этих условий, чтобы была возможность построить «мировую экономику открытого типа» [Национальные и международные стратегии… С.13]. Китайский лидер выступает за признание «ООН ядром системы международных отношений», а также отводит ВТО центральную роль в регулировании международной торговли.

4. Более полная интеграция развивающихся и наименее развитых стран в мировую экономику, сокращение разрыва между странами Севера и Глобального Юга, недопустимость игнорирования мнения последних и закрепления модели «гегемон-сателлит» в рамках действующей системы международных отношений.

Возможная реализация китайской глобальной системы управления со стопроцентной вероятностью усилит напряженность в отношениях Китая и США и способна привести к новому витку торговых войн и взаимных санкций, усугубив блоковость в мировой экономике. В данном контексте важно понимать, какой может быть американская стратегия во взаимодействии с Китаем, с учетом прошлого опыта их взаимоотношений и текущих реалий в мировой экономике.

Стратегия США в отношении Китая в условиях роста его влияния

Эволюция отношения США к Китаю достаточно четко прослеживается при изучении «Стратегий национальной безопасности» США, в текстах которых спроецированы практические инструменты как антагонизма, так и потенциала сотрудничества двух стран. В таблице 1 представлены отличительные особенности соответствующих документов применительно к Китаю при разных американских президентах начиная с Б. Клинтона. В более ранние годы в стратегических документах США Китаю отводилась менее заметная роль, чем, например, СССР, а сам Китай по большей части занимал подчиненное положение в иерархии американских интересов, постепенно входя в орбиту американо-японской глобализации.

Табл. 1 Ключевые принципы стратегии США относительно Китая в каденции разных американских президентов

|

Президент

|

Принципы стратегии

|

|

Б. Клинтон

|

1. Права человека были отделены от статуса режима наибольшего благоприятствования (РНБ) для Китая

2. Постепенная либерализация режима КПК в рамках реализации «либеральной теории истории», что равноценно вестернизации Китая, его преобразованию в государство на основе принципов западной демократии

3. Использование Китая в качестве «подушки безопасности» для американской экономики

|

|

Дж. Буш-мл.

|

1. Китай как союзник в борьбе с терроризмом

2. Недопущение конкуренции великих держав в контексте реализации «либеральной теории истории»

|

|

Б. Обама

|

1. «Азиатский поворот» или «азиатская перебалансировка» и, как следствие, более внимательная работа с Китаем

2. Приглушенное сотрудничество великих держав

|

|

Д. Трамп

|

1. Переход от взаимодействия к соперничеству с Китаем

2. Допущение прямого столкновения с Китаем, представление Китая как главной угрозы национальной безопасности

|

|

Дж. Байден

|

1. Китай рассматривается как «глобальная угроза», раскручивается тайваньский вопрос

2. Отделение китайского народа от Коммунистической партии Китая как диктаторской силы

3. Нацеленность на соперничество и лишение Китая конкурентных преимуществ

|

Источник: составлено на основе [Chin, Skinner, Yoo]

В незасекреченной «Стратегии национальной обороны» США, обнародованной в октябре 2022 г., Китай определяется как «ревизионистский» соперник, который по степени представляемой им угрозы превосходит террористическую опасность. Этому документу вторит «Национальная военная стратегия» США 2022 г., где сказано: «КНР является нашим самым значимым стратегическим конкурентом, модернизирующим свои вооруженные силы и готовящимся вести и выиграть войну с Соединенными Штатами» [Chin, Skinner, Yoo. P. 121].

В целом начиная с 1990 г. (исключение – 2010 г.) Китай неизменно включается в пятерку приоритетных вызовов для США, а в последних трех «Стратегиях национальной безопасности» 2015, 2017 и 2022 гг. делит первое место с Россией [Chin, Skinner, Yoo].

В Декларации Вашингтонского саммита НАТО, прошедшего в июле 2024 г. Китай также обозначен в качестве угрозы. В Декларации, в частности, говорится, что амбиции Китая «бросают вызов нашим [участников блока] интересам, безопасности и ценностям», создают «системные проблемы для евроатлантической безопасности», а сам Китай стремится к разделению НАТО [Washington Summit…].

Аналогичные алармистские мотивы присутствуют в ядерной стратегии США, где прямо указано на озабоченность американских элит ростом китайского ядерного потенциала и конкурентных преимуществ Китая в этой сфере [Helmore, Hawkins].

Таким образом, укрепляются нарративы, связанные с представлением Китая исключительно как угрозы для стабильного и основанного на американских правилах мирового порядка. При этом дезавуируется ранее изложенная в стратегических документах США позиция, позволявшая считать Китай хотя и конкурентом, но договороспособным субъектом международного права.

Не вызывает сомнения, что текущая каденция Трампа, нацеленного на укрепление самодостаточности американской экономики, преодоление проблемы торгового дефицита и удержания высокой позиции на мировом рынке высокотехнологичной продукции, станет продолжением политики антагонизма в отношениях с Китаем, который в не меньшей степени стремится к экономической независимости и диверсификации торгового и инвестиционного сотрудничества.

Вероятным сценарием политики Д. Трампа станет усиление протекционизма и, как следствие, изменение и переориентация цепочек поставок, что заставит Китай искать новые рынки сбыта и в большей степени интегрироваться с европейским рынком, несмотря на наличие взаимных торговых противоречий с Евросоюзом. Кроме того, может возрасти угроза эскалации военно-политических конфликтов между США и Китаем в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе на фоне усиления глобальной и региональной роли Китая и стремления США к расширению своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Тайваньский вопрос может быть инструментом дестабилизации экономического и политического баланса в регионе, создать новые риски для китайской экономики и перспектив распространения принципов новой модели глобального управления с китайской спецификой.

Заключение

Складывающийся новый мировой порядок во многом определяется растущей ролью Китая в глобальных экономике и политике и теми принципами мироустройства, которые КНР активно продвигает на международной арене. Стремительная деградация мирового порядка, спонсируемого странами Запада, вызывает закономерное противодействие США и их сателлитов Китаю. Вместе с тем Китай, несмотря на недружественные действия со стороны стран Запада, предпринимает конкретные шаги по укреплению взаимоотношений со странами как Запада, так и не-Запада. Первые, несмотря на усиливающуюся жесткую риторику, тем не менее осознают выгоды торгово-экономического сотрудничества с КНР, понимая свою зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов и «зеленых» технологий, а также в ряде других товаров и услуг. Это в определенной степени удерживает их от открытого противостояния и полного размежевания с Китаем. Большинство развивающихся стран пока пытаются найти баланс во взаимоотношениях с Китаем и странами Запада, сохраняя тут и там подчиненное положение. Для Китая ключевой задачей является склонить их выбор в пользу новой, более справедливой модели мироустройства, которая будет способствовать сохранению системы международных отношений, основанной на международном праве.

Примечания

1. Понятие «новая нормальность» применительно к экономике КНР вошло в оборот в китайском экспертном сообществе в 2011 г. В ходе поездки в Хэнань в 2014 г., Си Цзиньпин сказал, что Китаю следует «приспособиться к новой нормальности, психологически принять ее как стратегическую норму».

2. Статья Си Цзиньпина о высококачественном развитии будет опубликована в журнале «Цюши» / Теория Китай. 17.06.2024. – URL: ru.theorychina.org.cn/c/2024-06-17/1502896.shtml (дата обращения: 17.03.2025).

3. Китайская модернизация способствует общему развитию мира – доклад // Теория Китай. 06.05.2024. – URL: ru.theorychina.org.cn/c/2024-05-06/1499771.shtml (дата обращения: 17.03.2025).

4. Опубликован исследовательский отчет о достижениях и глобальном вкладе реформаторских усилий Китая в новую эпоху // Теория Китай. 08.08.2024. – URL: ru.theorychina.org.cn/c/2024-08-08/1508140.shtml (дата обращения: 17.03.2025).

5. В январе-феврале 2025 года товарооборот между Китаем и странами-участницами инициативы «Пояс и путь» составил около 463 млрд. долл. США // Портал «Пояс и Путь». 08.03.2025 – URL: rus.yidaiyilu.gov.cn/p/09BU0VNP.html?cateName=Журналистика%C2%A0данных (дата обращения: 17.03.2025).

6. Doublethink Lab // usaspending.gov. – URL: usaspending.gov/recipient/4a787dec-ea1b-7144-4441-d90fcfc344e6-R/all?section=overview (date of access: 17.03.2025).

Литература

Борох О.Н. Приоритеты экономического развития Китая в современной официальной идеологии // AlterEconomics. 2023. Т.20. №1. С. 189-215.

Вавилов Н.Н. Китайская власть. 2-е изд. М. 2022.

Национальные и международные стратегии на индо-тихоокеанском пространстве: анализ и прогноз. М. 2020.

Си Цзиньпин. Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства. Доклад на XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 16 октября 2022 года. – URL: csruso.ru/wp-content/uploads/2022/11/.pdf (дата обращения: 17.03.2025).

Сообщество единой судьбы человечества: продолжение и развитие пяти принципов мирного сосуществования // МИД КНР. 28.06.2024. – URL: fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202406/t20240628_11443855.html (дата обращения: 17.03.2025).

Цай Фан. Чему учат 40 лет реформ и открытости в Китае / Китайская академия общественных наук. Пер. с кит. Чэнь Айжу. М. 2023.

Helmore E., Hawkins A. Biden approves nuclear strategy refocusing on China threat – report // The Guardian. 12.08.2024. – URL: theguardian.com/us-news/article/2024/aug/20/biden-nuclear-strategy-china-threat (date of access: 17.03.2025).

China’s Approach to Global Governance // Council on Foreign Relations. – URL: cfr.org/china-global-governance/ (date of access: 17.03.2025).

China Index – China in The World. – URL: china-index.io/ (date of access: 17.03.2025).

Chin J.J., Skinner K., Yoo C. Understanding National Security Strategies Through Time // Texas National Security Review. Fall 2023. Vol.6. lss 4. P.103-124. – URL: tnsr.org/2023/09/understanding-national-security-strategies-through-time/ (date of access: 17.03.2025).

Lawler D. Mapping China’s growing global influence // Axios. 17.06.2021. – URL: axios.com/2021/06/17/china-global-influence-map-us-powerful (date of access: 17.03.2025).

Trade Map. International Trade Center. – URL: trademap.org/Index.aspx (date of access: 17.03.2025).

Washington Summit Declaration // NATO. 10.07.2024. – URL: nato.int/cps/en/natohq/official_texts_227678.htm (date of access: 17.03.2025).

Читайте также на нашем портале:

«Китай – Запад: уроки прошлого, старые нарративы и новая реальность» Марина Ткаченко

«Азиатское направление внешней политики и торговли Испании» Наиля Яковлева, Петр Яковлев

«Подъем Азии и Европа» Екатерина Нарочницкая

«Экономическая повестка для Глобального Юга (навстречу XVII саммиту БРИКС)» Петр Яковлев

«Система международных отношений в XXI веке: взгляды китайского руководства» Дмитрий Гордиенко